LA SESS

LES ÉTUDES SOCIALES

TRAVAUX ET ACTUALITÉS

RESSOURCES

2021/1 (n° 173)

L’enseignement populaire du droit

et de l’économie

aux XIXe

et XXe siècles

La bibliothèque de la Société d’économie et de science sociales :

les pérégrinations du fonds d’une société savante (1880-2017)

Antoine Savoye

D’ordinaire, une bibliothèque est un équipement stable qui reste en un même lieu des décennies durant. Celle de la Société d’économie et de science sociales (SESS) n’a pas eu cette chance. Elle a subi les aléas intellectuels et matériels de la société savante qui l’a fondée, la Société internationale des études pratiques d’économie sociale (SIEPES) [1].

La présente notice historique reconstitue le parcours de ce fonds dans Paris, au gré des différentes installations de la société savante qui en est la propriétaire. Ces pérégrinations qui ne furent pas sans conséquence sur sa composition, reflètent l’activité de sa société mère laquelle, de 1856 à nos jours, a connu bien des fluctuations. Elles donnent un aperçu d’une histoire matérielle des sciences sociales en France qui reste encore largement à faire.

Genèse d’un équipement (c. 1883-1892)

L’idée d’une bibliothèque n’est venue que tardivement à l’esprit des dirigeants de la SIEPES. Celle-ci, fondée en 1856, est d’abord conçue comme un dispositif de recherche sur le fonctionnement des sociétés au moyen d’enquêtes – entreprises sur le modèle des monographies de familles ouvrières mis au point par Le Play – et de travaux historiques. Ces études sociologiques et historiques alimentent les échanges au sein de la Société selon un programme défini annuellement dont les grandes orientations sont récurrentes. Les auteurs des études entreprises au sein de la SIEPES peuvent bénéficier des conseils des plus chevronnés de leurs collègues, à commencer par Le Play, voire d’une formation au fur et à mesure que celle-ci se met en place. Mais l’aide de la Société se limite à cet encadrement. La SIEPES subventionne fort peu les recherches [2] et, à sa fondation, ne fournit pas de ressources livresque et documentaire, excepté un corpus d’ouvrages de référence validé par la Société (qui en est parfois l’éditrice) et intitulé – titre ambigu car il s’agit en fait d’une collection – « Bibliothèque de la paix sociale ». En clair, elle n’a pas de bibliothèque au sens d’un équipement pour la recherche.

Progressivement, cependant, la SIEPES en vient à adopter les normes du travail scientifique moderne. Elle se dote d’un périodique intitulé Bulletin de la Société internationale des études pratiques d’économie sociale (1865), destiné à contenir le résumé des rapports présentés devant la Société, l’exposé des questions mises à son ordre du jour, les procès-verbaux de ses discussions et des indications bibliographiques concernant des publications relatives à l’économie sociale. Ce bulletin est, plus tard, englobé dans une revue mensuelle, La Réforme sociale (1881), dans laquelle on trouve, outre des études de fond en rapport avec la science sociale leplaysienne, des comptes rendus d’ouvrages et de périodiques. Cette activité publicataire est à l’origine du noyau d’une bibliothèque dédiée aux sciences sociales ouverte aux membres de la Société. En effet, les publications analysées dans la revue, centralisées et conservées, deviennent, avec la « Bibliothèque de la paix sociale », l’embryon d’un fonds. De fait, dans les années 1880, La Réforme sociale commence à mentionner l’existence d’une bibliothèque ouverte aux membres de la SIEPES située au 174 boulevard Saint-Germain où se trouvent aussi le siège et le secrétariat de la Société. Dans les locaux de la bibliothèque (dont on ne connaît ni la composition du fonds, ni les conditions d’accès) se tiennent également des cours de formation à la science sociale assurés, en particulier, par Adolphe Focillon, un de ses principaux continuateurs scientifiques [3], Claudio Jannet, Urbain Guérin et Émile Cheysson. Dès ses origines, la SIEPES conçoit donc sa bibliothèque et son local comme un lieu polyvalent où la lecture voisine avec des activités d’enseignement et de recherche. On aimerait savoir à quoi ressemblait le 174 bd Saint-Germain à cette époque. Un local étriqué peu fréquenté ? Un lieu de rayonnement de l’économie sociale à Paris ? La Ligue populaire pour le repos du dimanche y a, elle aussi, son siège, hébergée à partir de 1890 par la SIEPES dont elle est organiquement proche. C’est aussi l’adresse de la Librairie Le Soudier important éditeur scientifique. À dix numéros de là, au 184 boulevard Saint-Germain, se tient la Société de géographie, installée depuis 1878, dont les locaux, plus vastes, sont souvent empruntés par la SIEPES.

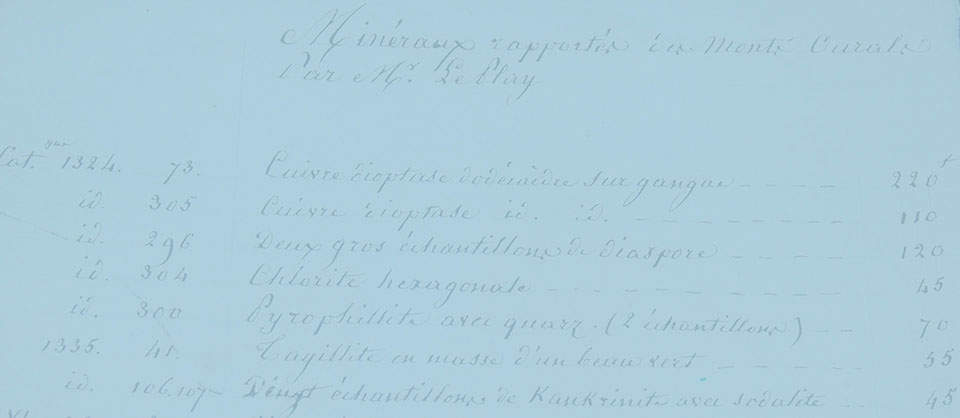

Quarante années d’installation pérenne (1892-1932)

Après une dizaine d’années passées boulevard Saint-Germain, la SIEPES forte de sa croissance numérique s’installe de manière durable dans des locaux à sa mesure au 54 rue de Seine. Là, elle officialise l’existence de sa bibliothèque qu’elle dote d’un règlement précisant ses conditions d’accès. Ouverte aux membres de la Société et des Unions de la paix sociale – un réseau de cercles d’études répartis en France et à l’étranger, associé à la SIEPES –, de novembre à mai, les mardis, jeudis et samedis de 2h à 5h (sic), elle permet la lecture sur place. Vingt ans plus tard, en 1912, le dispositif s’est nettement étoffé. L’ouverture est quotidienne, de 9h à 11h et 14h à 16h, et le fonds se compose alors de 15 000 volumes et 200 périodiques. Il s’accroît de 400 volumes par an. Il existe un catalogue sur fiches, par auteurs et par matières. De plus, on y pratique le prêt d’ouvrages [4]. L’enrichissement du fonds provient non pas d’achats mais essentiellement de dons personnels [5] (livres,documents, brochures, collections de périodiques) et de titres (ouvrages et périodiques) reçus en service de presse ou par voie d’échange. La Réforme sociale qui sert de « monnaie d’échange » pour les périodiques et de support de comptes rendus, est le moyen efficace de cet enrichissement.

Durant cette période faste, la SIEPES recrute un bibliothécaire, Clément Eugène Louis, qui entre en fonction vers 1900 et le restera au moins jusqu’en 1914. Il semble, ensuite, avoir été remplacé par un nommé Villechénoux qui cumule ses fonctions d’administrateur de La Réforme sociale avec celle de bibliothécaire et comptable entre 1917 et 1926. Signe remarquable de la polyvalence évoquée plus haut : C. E. Louis est aussi l’auteur d’une monographie, celle d’un cantonnier-poseur de voie de la Compagnie du Nord (1904). Ainsi, le bibliothécaire, loin d’être astreint à la seule tenue du fonds, participe aux activités centrales de la Société.

Le 54 rue Seine est durant quarante ans le haut lieu de la SIEPES, là où elle tient ses réunions d’administration et de travail dans une salle attenante à la salle de lecture de la bibliothèque. Ses membres y croisent, à partir de 1914, les positivistes de la Société d’enseignement populaire positiviste et de la Société positiviste internationale installés dans le même immeuble. Le 54 rue de Seine avec ses 15 000 volumes s’inscrit dans la constellation parisienne des institutions de sciences sociales, à mi-chemin entre le Musée social (rue Las Cases) avec ses 30 000 volumes, Sciences Po (rue Saint-Guillaume) avec autant de volumes et l’Hôtel des sociétés savantes (rue Serpente) qui accueille la Société de statistique de Paris (et ses 60 000 volumes en 1912), le Collège libre des sciences sociales et la Société de sociologie de Paris [6]. Beaucoup des anciens de la SIEPES en garderont la nostalgie car cette localisation correspond à un âge d’or de leur Société. Les temps qui suivent seront plus difficiles, impliquant plusieurs déménagements de la bibliothèque et des activités qui gravitent autour. Ces déplacements se révèlent significatifs des alliances et des rapprochements que la SIEPES, gardienne de la science sociale de Le Play, opère avec des institutions ou des groupements qui lui semblent compatibles.

Cinquante ans de nomadisme (1933-1985)

Dans le contexte de l’après guerre, se consacrant de plus en plus à la question de la famille, la SIEPES noue des contacts avec les mouvements familialistes et natalistes, deux orientations souvent solidaires. Aussi, obligée de quitter ses locaux de la rue de Seine – où elle était locataire – en raison de difficultés financières dues à la diminution du nombre de ses membres, se tourne-t-elle vers le Comité central des allocations sociales nouvellement installé dans un immeuble au 31 rue Guyot [7] dans le 17e arrondissement. C’est là qu’elle installe, en 1933, sa bibliothèque et le secrétariat de sa revue dont le titre devient Les Études sociales (avril 1935) et qu’elle partage désormais avec la Société internationale de science sociale (SISS) [8]. Ce déplacement est symboliquement important. C’est l’abandon de la rive gauche et de ses traditions universitaires pour un quartier de la nouvelle bourgeoisie qui fait pièce aux vieilles élites du boulevard Saint-Germain. C’est aussi la co-habitation avec de jeunes organismes sociaux fondés par le patronat moderniste et avec des groupements qui œuvrent pour la défense de la famille. En contact quotidien avec ces nouveaux acteurs des politiques sociales et familiales, la SIEPES retrouve un dynamisme qui s’était émoussé avec le temps. Mais elle doit en rabattre sur son projet de couvrir tout le champ de l’économie sociale. Désormais, elle cantonne ses études au triptyque famille-natalité-ruralité [9]. Nul doute que sa bibliothèque enregistre cette évolution. Une analyse minutieuse de la composition de son fonds le démontrerait.

La guerre vient stopper le développement de cette nouvelle stratégie. La SIEPES suspend la publication de sa revue Les Études sociales. Elle se met en quasi-sommeil jusqu’à la Libération, les appels du pied de certains de ses responsables en direction du pouvoir pétainiste qu’ils auraient bien voulu conseiller, restant sans réponse. Fait notable, cependant : au printemps de 1944, la SIEPES conclut un accord avec ESF qui concerne directement son fonds. Selon les termes d’une convention datée du 31 mai 1944, valable pour une durée minimale de cinq années, ce dernier est mis à disposition d’une nouvelle entité gérée par l’Édition Sociale Française, la Bibliothèque sociale (BS), à charge pour la BS d’en opérer un classement et d’établir un catalogue (se substituant à l’existant ou le mettant à jour ?). En contrepartie, la BS pourra mettre à disposition de ses lecteurs le fonds de la SIEPES. Cet accord qui change le statut de la bibliothèque de la SIEPES, désormais ouverte au public, est signé à une semaine du débarquement allié en Normandie ! A-t-il été suivi d’une application alors qu’on entre dans l’effervescence de la Libération et que celui qui patronnait la présence de la SIEPES rue Guyot [10], G. Bonvoisin, perd tout pouvoir (voir encadré ci-dessous) ? On peut en douter.

Encadré : Gustave Bonvoisin, un parrain de la science sociale

Gustave Bonvoisin (Paris 8e, 21 janvier 1889-Paris 12e, 15 mars 1976) est issu d’une famille d’industriels du textile belges. Son père, Maurice de Bonvoisin (Verviers [Belgique], 26 mai 1849-Menton, 1912), est renommé comme illustrateur sous le pseudonyme de Mars. Après des études de droit, de sciences politiques et de commerce (HEC 1908), Gustave devient avocat à la cour d’Appel. Après la guerre, il entre au Comité d’études permanent créé par le mouvement patronal des allocations familiales et géré par l’Union des industries minières et métallurgiques. En 1921, il est placé à la tête du Comité central des allocations familiales (CCAF), « organisme de liaison, d’étude et de propagande » [11] des caisses de compensation elles-mêmes organisées régionalement [12]. Très actif, faisant rapidement autorité en la matière, G. Bonvoisin intervient dans de nombreux congrès et publie, avec G. Maignan, Allocations familiales et caisses de compensation, préfacé par J. Lebel (VII-352 p., Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1930). Étendant son influence, il préside aux destinées de l’Édition Sociale Française (1928) qui diffuse les doctrines natalistes et familialistes en publiant des auteurs de référence comme Alfred Sauvy. Progressivement, il fait du 31 rue Guyot un pôle de réflexion sur les questions sociales et éducatives, adjoignant au CCAF et à l’ESF, l’École des parents et la Société d’économie sociale (SIEPES). Des périodiques émanant de ces différents groupements y ont aussi siège : Les Études sociales mais également La Revue de la famille, La Famille rurale, L’Actualité sociale, Éducation, revue mensuelle des parents et des maîtres. Devenu figure majeure des mouvements natalistes et familialistes, nommé au Conseil supérieur de la natalité (1933), catholique convaincu, G. Bonvoisin est une personnalité publique. Favorable aux échanges avec l’Allemagne nazie, il vice-préside, avec F. de Brinon, la comité France-Allemagne fondé à l’initiative d’Otto Abetz en 1935. Après la défaite, rallié au régime de Vichy, il est nommé au Conseil national (novembre 1941), en même temps que Roger Grand, président de la Société internationale de science sociale (SISS), l’autre branche du mouvement leplaysien, et à la section permanente du Comité consultatif de la famille française (1941). Son ralliement ne se dément pas durant toute l’Occupation puisqu’il est encore nommé, le 2 août 1944, représentant des organismes d’allocations familiales au Conseil supérieur de la solidarité nationale, par Marcel Déat, ultime ministre secrétaire d’État au Travail et à la Solidarité nationale.

C’est durant les années 1920 que Bonvoisin se rapproche des milieux leplay- siens. Il prononce plusieurs conférences devant la SIEPES et participe à son tour- nant familialiste et nataliste. Admis dans ses rangs en décembre 1925, G. Bonvoisin en devient vice-président en 1933 renforçant, de par son entregent, les liens de la Société avec les œuvres sociales du patronat et le mouvement nataliste et familia- liste comme La Plus Grande Famille. Mais cet engagement tourne court : après la guerre, G. Bonvoisin ne rejoint pas les rangs de la Société d’économie et de science sociale (SESS) issue de la fusion entre la SIEPES et la SISS. Son siège au conseil d’administration est laissé sans titulaire « tant, dit le rapport d’Henri de

La Perrière en 1945, que l’on ignorera s’il reprend ou non son activité ». En effet, à la Libération, G. Bonvoisin est inquiété pour fait de pétainisme, voire de collaboration – selon les souvenirs d’Henri Millau, un de ses fils se serait engagé dans la Waffen SS en 1944. Il reprendra une carrière mais désormais discrète au sein d’organisations catholiques (mutuelle du clergé, presse confessionnelle, association familiale). Il avait épousé en 1914 Marguerite Verlet, fille du statuaire membre de l’Institut.

On constate, non sans surprise, que la SIEPES n’est pas spécialement affectée par le sort de G. Bonvoisin. L’accord de 1944 suit son cours et la SIEPES rejoint la Bibliothèque sociale dans sa nouvelle installation au 6 rue de Tournon dans le 6e arrondissement de Paris [13]. H. de La Perrière, secrétaire général de la SESS, issue de la fusion entre la SIEPES et la SISS le 8 décembre 1945, se réjouit de la perspective, dit-il, de « rendre nos livres plus utiles aux travailleurs et de donner à notre Société un rayonnement nouveau dans des milieux qui ne la connaissaient pas » (ibid., p. 2). La période de la rue Guyot, impliquant un renforcement du lien avec les institutions sociales du patronat modernisateur, est donc refermée. C’est, désormais, rue de Tournon que la SESS se réunit, dans un immeuble qui abrite également la nouvelle section des sciences économiques et sociales de l’École pratique des hautes études et, plus tard, l’Institut des sciences sociales du travail fondé en 1951. Du voisinage en ce lieu historique – La Phalange, journal de la science sociale, organe des fouriéristes, y eut son siège en 1841 – entre plusieurs institutions dédiées aux sciences sociales aurait pu naître un pôle intellectuel. Mais, concernant la SESS, l’installation ne dure qu’une dizaine d’années et, dès 1956, elle va chercher refuge au 8 rue d’Athènes (8e), à la Société des agriculteurs de France (SAF).

Une greffe qui ne prend pas

La SAF possède elle-même une riche bibliothèque consacrée à l’agriculture et à la sylviculture (agronomie, économie rurale, droit), complémentaire du fonds de la SESS. Elle a, de plus, du personnel spécialisé. Un accord est passé entre les deux sociétés, représentées l’une par Raymond Delatouche, chartiste, qui a succédé à R. Grand à la présidence, l’autre par le comte François de Vogüé. Ce rapprochement marque un nouvel infléchissement des orientations de la SESS qui se tourne vers les questions rurales et paysannes déjà traitées en son sein par des ingénieurs agronomes comme Paul Ballot [14]. R. Delatouche, agriculteur de métier et responsable de groupements agricoles en Mayenne, pousse dans ce sens. La composition du fonds enregistre cette évolution avec l’entrée d’ouvrages consacrés à ce que l’on commence à nommer la sociologie rurale [15]. La SESS, conjointement avec la SAF, organise un cycle de conférences sur l’« évolution de l’agriculture : passé, présent, devenir » qui se déroule rue d’Athènes.

Cette entente qu’on aurait pu penser durable s’avère de courte durée sans qu’on en connaisse les raisons. La SESS, tout en conservant son siège rue d’Athènes, délocalise à nouveau sa bibliothèque qui est accueillie, en 1960, par celle de la Faculté de droit et de sciences économiques (rue Cujas) grâce à l’entremise de son conservateur en chef, Georges Thomas [16]. À nouveau, il est question d’en établir le catalogue, signe que cet instrument n’a toujours pas été mis au point. Mais le rapprochement avec le monde des juristes et des économistes universitaires, formalisé par ce premier accord passé avec une institution publique, se révèle décevant. Le fonds de la SESS conservé dans les magasins au sous-sol s’avère mal accessible aux membres de la Société, de même que les locaux de la Faculté. La Société est donc contrainte de tenir ses activités ailleurs : pour les tâches administratives, dans un local, boulevard Raspail, prêté par la veuve de R. Grand, et pour les conférences, au Musée social, rue Las Cases.

Une mise en ordre durable

La SESS se tourne alors vers l’Institut catholique de Paris, établissement d’enseignement supérieur et de recherche, créé à la faveur de la loi de 1875 autorisant l’enseignement supérieur libre. L’intermédiaire est, ici, Achille Dauphin-Meunier qui y professe l’économie [17]. Le principe d’installer la bibliothèque de la SESS à l’Institut, 21 rue d’Assas (6e), dans une vaste salle baptisée du nom de Le Play, est rapidement adopté (1965), mais il faut attendre le 11 mars 1970 pour que la « salle Le Play » soit officiellement inaugurée en présence de Mgr Haubtmann, recteur de l’Institut, spécialiste bien connu de Proudhon. Cette installation – la septième depuis celle du boulevard Saint-Germain – est marquée par des changements importants. Il a été procédé à un classement du fonds selon un ordre répondant à la logique intellectuelle de la science sociale de Le Play et Tourville, les ouvrages ayant été cotés en conséquence, tandis qu’un nouveau fichier est créé. Ce classement est resté inchangé jusqu’à nos jours ; il confirme le caractère d’instrument technique de travail de la bibliothèque adapté au paradigme de ceux qui l’utilisent en priorité, les membres de la SESS. Pour réaliser ce travail, Philippe Périer, président de la Société après R. Delatouche, s’est adjoint les compétences d’une documentaliste professionnelle, Thérèse de Bournet [18], qui a travaillé bénévolement.

Au fur et à mesure de ses déplacements, le fonds de la SESS est-il resté intact ? Malheureusement non. Des allègements volontaires (désherbage, dons) ou accidentels (pertes, confusion des fonds) se sont produits. Les responsables de la SESS évoquent, dans Les Études sociales, en 1953, « quelques 5 000 volumes formant le patrimoine intellectuel accumulé depuis le temps du Maître par l’École de Frédéric Le Play ». 10 000 volumes se seraient donc volatilisés depuis 1912 et la rue de Seine... Quinze ans plus tard, le fonds, déménagé de la rue Cujas pour la rue d’Assas, n’est plus que de 3 000 ouvrages [19]. Il s’est donc encore appauvri de deux mille unités. Néanmoins, en cette fin des années soixante, la tendance s’inverse grâce à quelques apports conséquents : Germaine Le Play, veuve du docteur Le Play, petit-fils de Frédéric, fait un don de 38 volumes ayant appartenu à l’auteur des Ouvriers européens auquel s’ajoutent divers documents et objets (médailles, portrait, statue). D’autre part, Ph. Périer qui, plus qu’à la tradition de la SIEPES, se rattache intellectuellement à la science sociale selon Tourville – qui fut celle de son père, Jean Périer –, entreprend de rééquilibrer le fonds. « Ayant constaté, dit-il, que beaucoup de travaux de ces disciples de Le Play (ceux de la SISS, ndr) manquaient dans notre bibliothèque », il provoque un don provenant de la bibliothèque d’Albert Dauprat [20], fait d’ouvrages de P. de Rousiers, H. de Tourville, E. Demolins, etc. Par legs, la bibliothèque reçoit aussi des ouvrages provenant de la bibliothèque personnelle de R. Grand. À son tour, Ph. Périer fera lui-même un legs d’ouvrages important.

L’accueil par une institution sœur (1986 à nos jours)

En dépit des améliorations indéniables apportées à l’usage du fonds de la SESS, celui-ci ne semble pas avoir trouvé l’attractivité espérée. Ses premiers destinataires, les membres de la Société, se font moins nombreux. Quant aux utilisateurs venus de l’Institut catholique, ils ne semblent pas se presser dans la salle Le Play, notamment les étudiants et les chercheurs de l’Institut d’études sociales [21]. Henri de Farcy sj et Henri Rollet qui font le lien entre les deux partenaires, restent des exceptions. Les attentes un peu naïves qu’exprimait Ph. Périer dans son rapport moral en 1965 : « Le geste généreux de la Faculté libre de droit (de l’Institut catholique, ndr) va mettre à la disposition facile de nos membres dans un quartier très central et, en même temps, attirer, nous l’espérons, une nombreuse jeunesse estudiantine à la pensée de Le Play et de ses continuateurs », sont déçues. À l’heure où la science sociale de Le Play a perdu de sa pertinence aux yeux des spécialistes des sciences humaines et sociales alors en plein essor, sans pour autant être devenue un objet d’histoire [22], ce fonds très spécifique n’a plus de public. Edouard Secretan qui a succédé à Ph. Périer, estime alors que le Cedias-Musée social, au départ duquel on trouve nombre de leplaysiens (Émile Cheysson, Edouard Grüner, Charles Robert, Robert Pinot, etc.), est une institution plus à même d’accueillir la SESS et son outil de travail, sa bibliothèque [23]. D’autant qu’un accord déjà ancien, remontant à 1965, existe avec la fondation du comte de Chambrun, aux termes duquel la SESS peut tenir ses réunions et ses conférences rue Las Cases, possibilité dont elle use régulièrement [24]. Il suffit donc d’étendre cet accord à la bibliothèque. Celle-ci quitte l’Institut catholique pour gagner durablement la rue Las Cases où elle est réceptionnée par Colette Chambelland, conservateur de la bibliothèque du Cedias, qui en prend la direction technique. Une convention, signée par Édouard Secretan et le docteur Charbonneau, président du Cedias, en date du 18 juin 1986, formalise l’accord passé entre les deux institutions.

Une bibliothèque d’histoire de la science sociale leplaysienne

Cette nouvelle installation est marquante à plusieurs égards. En effet, la bibliothèque du Cedias est plus que le conservatoire d’un fonds unique en son genre. C’est aussi un lieu de recherche et d’échanges, orienté vers l’histoire sociale et politique et la sociologie historique des questions sociales. Le fonds de la SESS en venant s’insérer dans ce dispositif trouve, de ce fait, une nouvelle valorisation. Il devient une source historique, notamment pour l’histoire des sciences sociales et son versant leplaysien. Le contenu des Études sociales atteste de ce tournant pris au début des années 1990. Par ailleurs, le fonds de la SESS bénéficie d’une mise en valeur technique et intellectuelle de la part de l’équipe de la bibliothèque du Cedias-Musée social (Colette Chambelland, Françoise Blum, Michel Prat, Antony Lorry) qui lui avait manqué jusque là. A. Lorry dresse un inventaire du fonds et informatise le catalogue. Il fait le point sur la délicate question des multiples périodiques des écoles leplaysiennes. F. Blum crée un recueil des sommaires de La Réforme sociale (1881-1921) qui n’avait pas de tables. De son côté, la Société d’économie et de science sociales, restée propriétaire du fonds, poursuit son enrichissement grâce à de nouveaux dons et legs (don Demolins et legs Périer). De plus, conformément à la nouvelle orientation dans l’usage du fonds, elle engrange des publications contemporaines touchant l’histoire de l’École de Le Play et de ses deux branches rivales. Enfin, parallèlement à sa collection d’ouvrages et de périodiques, elle étoffe sa composante en archives. Elle détenait déjà des papiers de Paul Descamps et d’Albert Dauprat, deux personnalités de la science sociale tourvillienne. Elle possède à présent des manuscrits de Le Play (correspondance familiale, professionnelle et intellectuelle) et de Robert Pinot (correspondance avec P. de Rousiers et avec le comte de Chambrun), grâce aux dons de son petit-fils, R. Pinot. Par ailleurs, ses propres archives administratives et de fonctionnement (statuts, comptes rendus des AG, procès verbaux de séances du conseil d’administration, admission de nouveaux membres, gestion des cotisations et des abonnements aux Études sociales, organisation de colloques et de journées d’études, etc.) constituent également un corpus intéressant l’histoire des sociétés savantes.

Un avenir à construire

Bénéficiant depuis une trentaine d’années de son installation rue Las-Cases, il n’est pas dit, pourtant, que la bibliothèque de la SESS connaisse jamais un cours tranquille. Car, à l’heure où le Cedias-Musée social est en pourparlers avec le Campus Condorcet, ensemble dédié aux sciences sociales actuellement en cours de constitution à Aubervilliers, pour le transfert de sa bibliothèque vers le « Grand équipement documentaire » du Campus, l’avenir du fonds de la SESS, distinct et autonome par rapport à celui du Cédias, se pose derechef. Quelle nouvelle pérégrination l’attend ? La SESS, quasi doyenne des sociétés savantes en matière de sciences sociales, doit-elle aller frapper à la porte du Campus Condorcet pour qu’on y accueille son fonds ? Mais celui-ci ne risque-t-il pas de voir sa spécificité diluée dans un fonds général dont les orientations restent à définir ? Et quid des activités de recherche qui y sont articulées dont sa revue, Les Études sociales, témoigne ? Ou bien doit-elle se tourner vers d’autres partenaires en vue de ménager la double fonction de sa bibliothèque, dépôt patrimonial de la science sociale issue de Le Play et de Tourville et cadre d’échanges et de recherches ?

Le destin de la bibliothèque de la Société d’économie et de science sociales, fonds d’une société savante, met aussi en jeu le devenir de celle-ci. A cette situation, reflet de la grande mutation des bibliothèques actuellement en cours, devra être trouvée une réponse adaptée comme la SESS a toujours su le faire depuis bientôt 140 ans.

(article paru dans Les Études sociales, no 166, 2nd semestre 2017)

[1] Sur l’histoire de la SIEPES, voir A. Savoye et B. Kalaora, Les Inventeurs oubliés. Frédéric Le Play et ses continuateurs aux origines des sciences sociales, Seyssel, Champ Vallon, 1989. Rappelons que la SIEPES, fondée en 1856, connaît trente plus tard une scission (1886). Désormais, la science sociale d’origine leplaysienne comporte deux branches, l’une (la SIEPES maintenue) dont l’organe est La Réforme sociale, l’autre (qui s’organisera en une Société de science sociale, puis en une Société internationale de science sociale) dont l’organe est La Science sociale. Ces deux branches, après avoir fusionné leurs organes en une nouvelle revue, Les Études sociales (1935), fusionneront en la Société d’économie et de science sociales (1945).

[2] Certaines enquêtes peuvent cependant être récompensées par un prix et, plus tard, facilitées par une bourse. En guise de rétribution symbolique, les meilleures d’entre elles sont assurées d’une publication.

[3] Voir A. Savoye, « Adolphe Focillon (1823-1890) : le ‘maître le plus autorisé de l’enseignement social’ », Les Études sociales, no 138, II-2003, pp. 97-123.

[4] D’après Jean Gautier, « Les bibliothèques de droit et de sciences sociales » in Association des bibliothécaires français, Bibliothèques, livres et librairies. Conférences faites à l’École des hautes études sociales, Paris, Librairie Marcel Rivière, 1912, p. 113-127, aimablement signalé par Michel Prat. Voir également le Supplément au Répertoire général du droit français, tome deuxième, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1913, p. 660

[5] La Réforme sociale mentionne épisodiquement les dons faits à la bibliothèque. En particulier celui d’Alexis Delaire lorsqu’il se retire du secrétariat général de la SIEPES après vingt ans de mandat en 1906. Plusieurs ouvrages portent, en effet, dans le fonds actuel son ex-libris. Aucun registre d’entrée des ouvrages n’a malheureusement été conservé.

[6] Sur ces lieux historiques des sciences sociales à Paris, voir Colette Chambelland (dir.), Le Musée social en son temps, Paris, Presses de l’ENS, 1998 ; Catherine Bruant, « Le Collège libre des sciences sociales », Les Études sociales, no 146, II-2007, p. 3-80 ; Cécile Rol, « La Société de sociologie de Paris », Les Études sociales, no 161-162, 2015, p. 119-173 ; Patrick Dombrowsky, Cent ans d’enseignement supérieur. Le groupe École supérieure du journalisme, École des hautes études politiques, École des hautes études internationales, Paris, HEP-HEI-ESJ, 2000.

[7] Au 31 de la rue Guyot (renommée Médéric après la guerre) siègent, outre le Comité central des allocations familiales d’émanation patronale ayant Jacques Lebel pour président et Gustave Bonvoisin pour directeur-général (1922), des groupements à but éducatif et social : l’École des parents (Mme Verine) à partir de 1934 et l’École de préparation aux carrières sociales. C’est aussi le siège de l’Édition Sociale Française (ESF), pivot des publications de ces différents groupements, dont le secrétaire général est Paul Leclercq.

[8] La SISS a été fondée en 1904, après la mort d’Henri de Tourville, par des dissidents de la SIEPES. Dans l’entre deux guerres, elle est présidée par le chartiste Roger Grand. Voir A. Savoye, « Roger Grand, un chartiste à la jonction de l’histoire du droit et de la science sociale », Les Études sociales, no 135-136, 2002, p. 247-276. Sur l’histoire des publications leplaysiennes et post-leplaysiennes, voir A. Lorry, « Les publications du mouvement leplaysien (1857-1948), Les Études sociales, no 129, I-1999, p. 41-79.

[9] Voir A. Savoye et B. Kalaora, « La mutation du mouvement leplaysien », Revue française de sociologie, avril-juin 1985, XXVI-2, p. 257-276.

[10] Grâce à G. Bonvoisin, le Comité central en était venu à héberger la SIEPES gratuitement, la dispensant de verser l’indemnité originellement prévue pour l’usage des locaux.

[11] R. Pinot, Les œuvres sociales des industries métallurgiques, Paris, Librairie Armand Colin, 1924, p. 158.

[12] Voir Danièle Fraboulet, Quand les patrons s’organisent. Stratégies et pratiques de l’Union des industries métallurgiques et minières 1901-1950, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, 2007, p. 236.

[13] Cf. le rapport d’Henri de La Perrière, secrétaire général de la Société d’économie sociale, devant l’assemblée générale tenue le 20 avril 1945, ronéotée, archives de la SESS.

[14] Voir « Paul Ballot et la Société d’économie sociale. Entretien avec B. Kalaora,

A. Savoye et E. Secretan », Les Études sociales, no 122, 1994, p. 77-88 et no 123, 1995, p. 71-81.

[15] La fusion de la SIEPES avec la SISS n’a pas eu d’impact immédiat sur la composi- tion du fonds de la première nommée. La SISS dont le siège était 56 rue Jacob, à l’imprimerie Firmin-Didot, éditeur de sa revue et des ouvrages de ses membres, n’avait pas à proprement parler de bibliothèque bien qu’à la fin des années trente, Philippe Périer se soit efforcé d’en constituer le noyau à partir de collections de La Science sociale.

[16] Georges Thomas est conservateur à la bibliothèque Sainte Geneviève de 1923 à 1936, puis conservateur en chef de la bibliothèque de la Faculté de droit et de sciences économiques de l’Université de Paris. Il est l’auteur d’un Cartulaire des comtes de la Marche et d’Angoulême (1934) et d’un Guide pratique de bibliographie (1936). Leur commune qualité d’ancien élève de l’Ecole des chartes a pu jouer dans l’accord entre lui et R. Delatouche.

[17] Et cela jusqu’en 1968 date à laquelle A. Dauphin-Meunier prend ses distances et fonde la Faculté autonome et cogérée d’économie et de droit (FACO). Sur la personnalité peu banale d’A. Dauphin-Meunier (1906-1984), planiste et militant à la CGT sous le pseudonyme de Ganivet, voir Arnaud Pélissier Tanon, « La vie et l’œuvre d’Achille Dauphin-Meunier », Les Études sociales, no 125, I-1997, p. 61-69.

[18] Thérèse de Bournet, diplômée de l’École de bibliothécaires de l’Institut catholique, est en fonction à la Résidence des Jésuites de la rue de Sèvres. Elle achèvera son travail pour la SESS durant l’été de 1969.

[19] Selon le rapport moral de Ph. Périer devant l’assemblée générale annuelle de la SESS, le 12 décembre 1968 in Les Études sociales, no 77-78, juillet-décembre 1968, p. 118.

[20] Albert Dauprat (1857-1921) est un disciple d’Henri de Tourville. Il réside en Anjou où il mène une expérience de propriétaire-exploitant agricole « particulariste » dont il fait le récit dans La Science sociale sous le titre « Une révolution agricole » (1899-1904). Le jeune Jacques Maritain est son ami.

[21] Fondé en 1923 par le futur cardinal Verdier et père jésuite Desbuquois, animateur de l’Action populaire, l’Institut d’études sociales est, dans le dispositif de formation et de recherche de l’ICP, le lieu où l’on enseigne la sociologie. Dans les années 1960, il est dirigé par un jésuite, Jean-Yves Calvez (1927-2010), tourné vers le marxisme. Ses membres paraissent peu enclins à tirer profit, en dépit de sa proximité, de la bibliothèque de la SESS.

[22] Les travaux de Michael Brooke sur Le Play (1970) et de Catherine Bodard sur le groupe dit « de la Science sociale » (1967) voient à peine le jour.

[23] Voir C. Chambelland, op. cit., et Janet Horne, Le Musée social. Aux origines de l’État-providence, préf. de P. Rosanvallon, Paris, Belin, 2004.

[24] Incarnant cet accord, Pierre Caloni (1889-1970), ancien élève de Polytechnique, premier ingénieur de sécurité de la Caisse nationale de sécurité sociale, directeur général de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics et vice-président du Cedias, entre au conseil d’administration de la SESS en 1965.

la sess

les études sociales

ressources

travaux ET ACTUALITÉS

nous suivre

liste de discussion

La société

© Serge Dandé 2025

© SESS 2025

Mentions légales et crédits

Newsletter

Les Ouvriers européens

Activités

Administrateurs

Groupes de travail

La bibliothèque

Le comité de rédaction

Les derniers numéros

Abonnez-vous

Achetez des numéros

La collection complète

Ligne éditoriale

Historique de la revue

Les Ouvriers des deux mondes

La Réforme sociale

Œuvres de Frédéric Le Play

Adhérer et soutenir la SESS

Nous contacter

Recherches en cours

Publications

Colloques, séminaires de recherche et journées d’études

Appels à contribution

Figures de la science sociale

_1103x146.png?crc=4058321243)

_1102x144.png?crc=3953258496)

_l103x146.png?crc=127135550)

102x144.jpg?crc=4288546411)

102x144.png?crc=3924788497)

104x147.jpg?crc=4198749126)